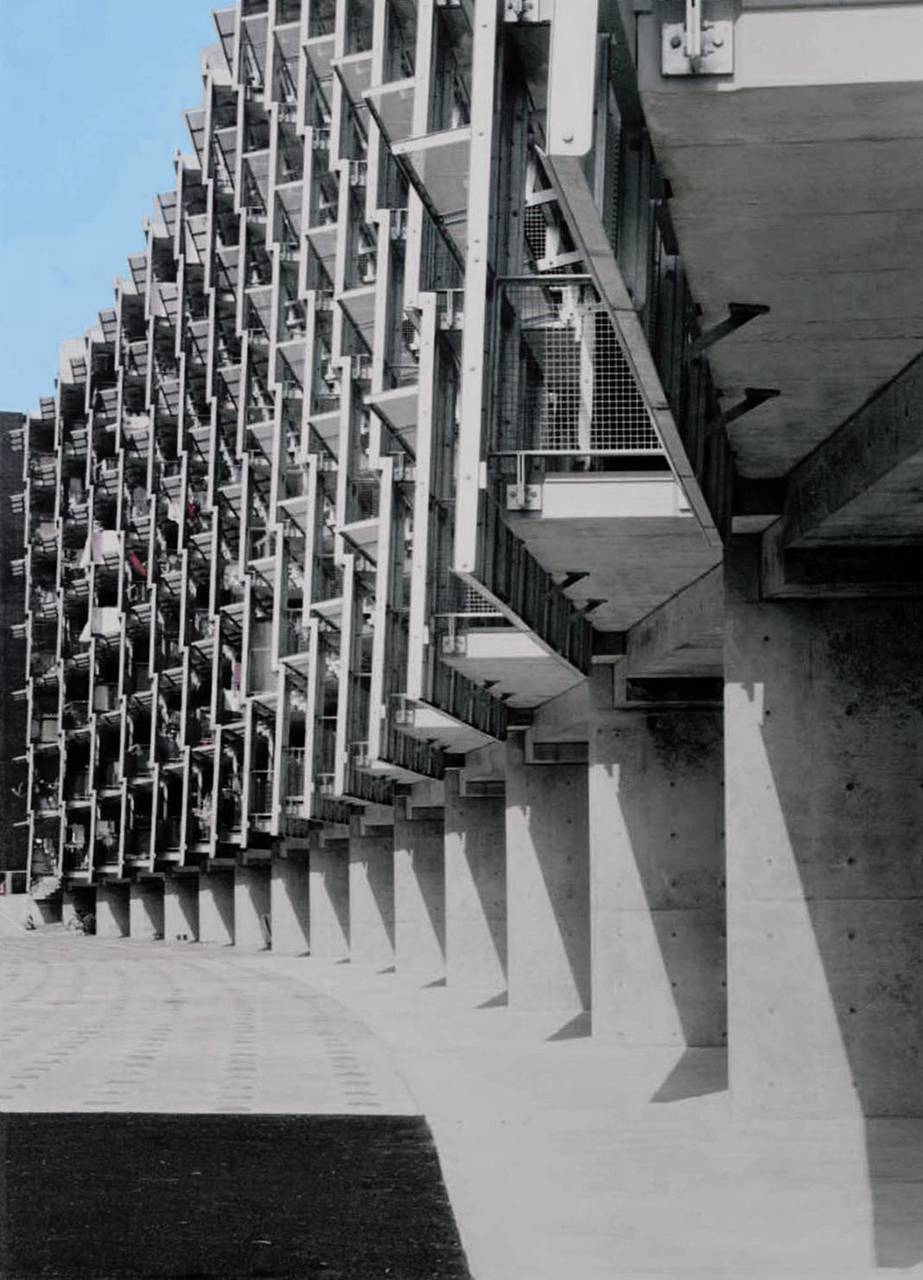

School of American Ballet, New York, 2006 - photo by Iwan Baan

Roma, 7 Novembre 2009

Guido Incerti: Sapendo già che se vi avessimo chiesto se siete, o vi sentite, più architetti o artisti. Avreste risposto, ad un architetto ”artisti ” e ad un artista ”architetti ”. Quindi passiamo direttamente alla seconda domanda. Nel mondo di oggi i limiti tra architettura e arte sono molto labili, pensi che dopo la figura dell’archi-star, si affermerà la figura dell’ ”archist ” o dell’ ”artistect”?

Liz Diller: Mi piacciono queste definizioni, ma non credo che ciò accadrà. La nostra cultura non ha ancora sposato completamente questo fenomeno di ibridazione nonostante che, per tutto il XX secolo, si sia combattuto questi limiti. E oggi noi non siamo i soli, ad integriare i media nei nostri lavori. Il problema reale, riguardo questa tematica, sono le istituzioni o meglio come sono strutturate. Esse, infatti, non sono mai istituzioni architettonico-artistiche o viceversa. Addirittura nei musei il piano disciplinare dell’architettura è separato da quello della pittura, e anzi quest’ultima è separata a sua volta dalla scultura. Alla fine il panorama è pieno di artisti che lavorano con lo spazio e architetti che hanno a che fare con progetti multimediali ma c’è sempre la tendenza a sottolineare questa divisione. È difficile doversi scontrare con queste definizioni ma è cosi.

Margherita Caldi Inchingolo: Pensando al passato, al Rinascimento ad esempio, figure a tutto tondo come Leonardo, Michelangelo, erano presenti. Oggi invece, piuttosto che apprezzare questa attitudine, si tenta di ingabbiare, un architetto o un artista, in una definizione, come mai?

L.D.: Io penso che ciò dipenda dal fatto che il nostro mondo è fortemente professionalizzato, questo rende le distinzioni ancora più nette. Ed in America, forse, ancora di più rispetto all’Europa e al resto del mondo. Per farvi un esempio, quando si redige un contratto per un cliente è necessario disporre di avvocati e avvocati, e tutto è così specialistico che intervengono anche consulenti e sotto cosulenti.

G.I.: Artisti come Olafur Eliasson che interagisce fortemente con lo spazio, o Ben Rubin che nello specifico lavora con spazi matematici possono essere considerati architetti?

L.D.: Direi che c’è una corrente che abbraccia entrambe le discipline. Architettonica e artistica contemporaneamente. Olafur ne è un perfetto esempio, ha uno studio in cui sono impiegati molti professionisti proprio come un architetto, ed è in grado di pensare lo spazio in modo ambientale come pochi architetti sono in grado di fare. Da parte nostra noi accettiamo le sfide senza interrogarci sulla loro provenienza o definizione artistica o architettonica. Per noi non c’è distinzione, i confini non sono netti. Noi ci buttiamo nella prossima sfida, qualunque essa sia, indipendentemente a quale campo appartenga. Penso che i problemi maggiori, nel nostro caso, siano conseguenza dell’ingrandimento del nostro studio.Tutto è diventato più complicato, soprattutto a livello legale. Quando gli investimenti crescono, lavori in una struttura stabile con delle garanzie, devi mantenere delle persone. Al momento l’interesse maggiore è verso le archi-star, ma non per un fatto culturale, molti developer sono interessati al brand di questi architetti, ora più che mai. Comunque noi abbiamo la fortuna di fare ciò che ci piace, se una cosa dovesse annoiarci non la faremo.

G.I.: Qualche volta succede che proprio la legge ostacoli il progetto come è successo nella vostra installazione dell’ultima Biennale.

L.D.: È un processo interessante, a volte si è costretti ad imparare nuove cose per aggirare gli ostacoli che non sapevamo. Sei obbligato a ripensare il progetto per trovare una soluzione. Ciò ti spinge oltre il tuo limite, facendoti scoprire capacità che non credevi di possedere. Metà del lavoro consiste nel risolvere problemi, l’altra metà nel crearseli. Mi piace tenere questo equilibrio. In più, a volte, cerchiamo anche di risolvere problemi che noi stessi creiamo.

M.C.I.: Perché quando si parla del vostro studio si sottolinea sempre questo lato artistico?

L.D.: Fin dall’inizio abbiamo lavorato con lo spazio, ma come al solito il problema è la definizione. Quando l’opinione pubblica si è accorta che i nostri progetti non erano edifici avendo la necessità di definirli, li ha definiti artistici. Da parte nostra non abbiamo mai avuto un atteggiamento difensivo, ci sentiamo a nostro agio con questa ambiguità talmente sottili sono i confini.

G.I.: Molti architetti, come per esempio Rem, fanno ampliamente uso dei media nelle loro opere, ma in ogni caso, sono considerati e definiti architetti, al contrario di voi.

L.D.: È molto strano come fenomeno, noi non ci siamo mai soffermati ad analizzarlo. All’inizio della nostra carriera siamo stati fortemente criticati dai professionisti, poi all’improvviso abbiamo riscosso il consenso della categoria: abbiamo vinto questo premio pochi mesi fa (AIA Institute Honor Awards ’091). Tutte queste persone, in giacca e cravatta, le stesse che ci avevano criticato, ci hanno consegnato questo riconoscimento. Forse sembra che ci sia una sorta di resistenza da parte nostra. Rem, al contrario, è sempre stato legato al mondo dell’architettura, ha scritto libri, teorizzato, disegnato città, Probabilmente è solo che l’opinione pubblica ci associa a installazioni artistiche che noi, da parte nostra, continuiamo a produrne.

G.I.: È stato difficile trovare dei committenti, soprattutto all’inizio della vostra carriera e soprattutto con questa nomea di artisti?

L.D.: È strano perché in realtà non abbiamo mai dovuto cercarne e forse se avessimo dovuto, non li avremo mai trovati. È stata solo fortuna. Penso che dobbiamo molto a molte persone, primo fra tutti Isozaki, che venne da me e mi chiese, negli anni 80, se volevo progettare delle residenze in Giappone (lo Slither Housing di Gifu). Cercava 4 donne che progettassero il Master Plan per questa zona la cui popolazione era formata principalmente da donne. Non abbiamo mai pensato a cosa potesse succedere dopo. L’opportunità successiva è stata Slow House. Un collezionista d’arte è venuto da noi dopo aver incontrato Steven Holl e Todd Williams. Proprio Todd durante il suo incontro ha fatto il nostro nome. Infatti durante il colloquio il collezionista gli chiese chi era il suo architetto preferito, quello di cui avesse stima, Todd disse Liz Diller & Ricardo Scofidio senza realizzare che quella domanda era la maniera cortese giapponese per dire che non gli avrebbe affidato l’incarico e che cercava qualcun altro.

Così venne immediatamente da noi. L’evento successivo che ci ha permesso di sfondare è stata la vincita del MacArthur Prize. In America è un premio molto ambito, vinci un fondo monetario per cinque anni tipo borsa di studio. E per noi, nel 1999, era una grossa cifra. Siamo stati i primi architetti a riceverlo, non l’aveva vinto Venturi, non l’ha vinto Eisenmann, e questo è stato un segno di approvazione per noi e per il nostro lavoro che ci è stato dato per il modo in cui mettiamo in connessione l’architettura con la cultura in generale. La fondazione non vuole premiare dei professionisti che svolgono esclusivamente la loro professione ma qualcuno che va oltre i confini di questa. Dopo questo riconoscimento sono cominciate le commissioni importanti come ICA e la vittoria dell’Eye Beam. Niente è stato pianificato se lo fosse stato non sarebbe mai andata così. Siamo stati molto fortunati, abbiamo sempre insegnato e siamo sempre stati indipendenti e liberi di scegliere.

M.C.I.: Che pensi degli spazi espositivi futuri per l’arte, come sara fatto il prossimo spazio? Sarà un museo uno spazio virtuale? La nostra cultura avrà sempre bisogno di costruire edifici-icone? La domanda è piuttosto questo fenomeno si esaurirà?

L.D.: Non abbiamo mai creduto molto nella discussione sul ruolo dell’architettura nei musei rispetto all’arte, non è in primo piano, non è in secondo piano ma secondo noi dovrebbero collaborare. In Europa è diverso, si tende a sponsorizzare la cultura, negli Stati Uniti questo non è successo. Per molti anni, la cultura si basava sulle sponsorizzazioni private, i musei sono frutto delle donazioni, e sono controllati da questi donatori. E tutti vogliono un museo di Piano, uno status symbol. Ovviamente Renzo Piano è un grande architetto. Ma è come se loro non guardassero più a fondo, nella ricerca di nuovi contributi, è tipico della mentalità americana scegliere l’architetto trofeo. Siamo stati coinvolti in un progetto per un museo, dopo la crisi economica, ma non ci sono ambizioni, dato che l’unica regola è sopravvivere. Così si vedono un sacco di istituzioni, anche le più grandi, totalmente immerse nel ripensare la loro mission. Comunque siamo stati coinvolti anche in un’ altra iniziativa: ripensare un ente in modo che possa essere sostenibile economicamente e per fare questo è necessario che vi sia una collaborazione tra commercio e cultura. Probabilmente è il modo di mantenere il tenore dell’ istituzione libera dal dover fare grandi show. Per ottenere un sacco di visibilità e quindi di spettatori, le istituzioni sono costrette a mettere in piedi grandi spettacoli, ciò a scapito della sperimentazione e ricerca, non permettendo ai givani di testare nuove strade e nuove strategie curatoriali. Comunque penso che ci sarà un passo indietro e nonstante ciò la cultura sopravviverà perché c’è sempre un patronato. Un patronato che l’arte contemporanea cerca sempre, ed a cui prova ad aggrapparsi, nonostante molta di quest’arte sia altamente effimera. Un grado di effimero che rende incomprensibile il trasporto delle relazioni multimediali che l’arte contemporanea ha in se, nonchè difficoltoso apprezzarne il valore. E tutto ha molto a che fare con il modo in cui l’arte contemporanea sta andando. Sai, i dipinti sono sempre molto affidabili, ma quando lo fai opere multimediali il lavoro spesso suona ”falso ”.

G.I.: Pensando al futuro, forse i musei diventeranno loro stessi dei ready made, forse si costruirà un museo che contenga il Guggenheim, considerato un pezzo di arte.

L.D.: Spero che ciò non avvenga, la progettazione di uno spazio espositivo è una vera sfida per un architetto. In particolare se contiene arte contemporanea. L’architettura è già vecchia, il contemporaneo è vecchio per definizione quindi il problema è come rendere sempre attuali gli spazi espositivi? Credo si debba introdurre il concetto di edificio trasformabile. La loro identità è proprio quella di essere trasformabile e quindi attuale in ogni momento, capace di cambiare e adattarsi ad ogni situazione. Altro problema riguarda le istituzioni, come conservarle? Parte del problema è che c’è poco pubblico, i bambini non vanno ai musei, e quindi le generazioni future ci andranno sempre meno…Gli architetti dovrebbero capire che gli spazi dei musei sono cambiati, dovrebbero renderli più sociali, interattivi, far scendere le istituzioni dal loro piedistallo, in modo che questi spazi siano più coinvolgenti. Penso che questo sia un modo corretto di progettare. Purtroppo esiste anche il problema economico che non è risolvibile dagli architetti. Anche se mentre parliamo, esistono milioni di musei, creati però per il turismo, un mercato che produce guadagno e che porta una serie di strutture ad essere create appositamente per questo.

G.I.: Forse i musei nel futuro saranno in rete, non ci sarà più bisogni di muri, cosi potremmo anche salvare materiali ed energie, risparmio energetico. Lo schermo stesso sarà la tela.

L.D.: Penso sia riduttivo, lo schermo è limitato. Penso ci sia stato un periodo di euforia per le tecnologie e internet. Secondo questo momento, nessuno avrebbe più viaggiato, avrebbe fatto sesso, o fatto shopping. In realtà internet è solo un altro mezzo di espressione, ovviamente ha ampliato le possibilità di fare ricerca notevolmente, ma in ogni caso ha dei limiti. Penso ci sia qualcosa di insostituibile nel mettere l’arte nel sociale. Lo schermo è infatti un’esperienza singola che non permette il confronto critico con le altre persone.

Note:

1. L’American Institute of Architects (AIA) ha annunciato ufficialmente i vincitori degli AIA Institute Honor Awards 2009, premio assegnato annualmente a casi di eccellenza nella progettazione per le categorie ”Architettura”, ”Architettura d’interni” e ”Progettazione Urbana e Regionale”. Diller Scofidio + Renfro, hanno vinto per la categoria ”Architettura d’Interni con il progetto ”School of American Ballet”, New York City.

Lo studio Diller Scofidio + Renfro ha sede a New York ed è noto per la sua interdisciplinarità. Per trenta anni lo studio ha realizzato opere di alto valore civico e culturale attraverso una pratica che cavalca una miriade di discipline (urbana, paesaggio, interni, mostre)dalla grafica alla danza e al teatro. Elizabeth Diller è uno dei membri fondatori dello studio e professore di Architettura presso l‘Università di Princeton. Nata a Lodz, in Polonia, ha frequentato The Cooper Union School of Art e ha ricevuto il Bachelor di architettura presso la Cooper Union School.